新型コロナウイルス感染症は、2021年3月18日の政府の緊急事態宣言解除後もますます猛威を振るい、「第四波到来」の声さえ聞こえる状況となっている。

日本国内で感染者が発見されてから1年3カ月。全国各地で農林水産物直売所は、未曽有の社会的・経済的混乱の中で、地域の良質な食品を当該地域の人々に、そしてその地域に連なる人々に、供給する重要な役割を果たしてきた。

このプロセスで、直売所に問われてきたことは何か? そして、それは今後の直売所と地方の発展にどのように活かされていくべきか?―これらの点を浮き彫りにするために、本号では、全国の多くの仲間の力を借りて、「コロナ禍の直売所」と題した特集を組んだ。冒頭、それにあたっての問題意識をまとめた。(文・産直新聞社代表取締役 兼 編集長 毛賀澤明宏)

コロナ対策は迅速だった

秋田県JA秋田なまはげファーマーズマーケット彩菜館で、コロナ禍での営業状況などをヒアリングする筆者

秋田県JA秋田なまはげファーマーズマーケット彩菜館で、コロナ禍での営業状況などをヒアリングする筆者産直新聞社は、本誌42号(2020年6月10日発行)掲載の全国アンケート調査を皮切りに、県レベルのアンケート調査(宮崎県と青森県)や、各種のアドバイス・コンサルティング活動を通じて、コロナ禍での直売所を取り巻く状況や対応策の情報を取りまとめて来た。その中で浮かび上がってきた第1のことは、感染拡大の中で、各地の農産物直売所は、かなり迅速に防止策に取り組んだということである。

国や地方自治体からの働きかけも要因になったが、そもそも直売所は日常普段から「食の安全・安心」に対する問題意識が高く、感染防止策についての具体的な指示が出る前から、まさに「庶民感覚」を活かす形で、大型スーパーなどが取り組んでいる感染防止策などをヒントに創意工夫あふれる対策をとったと言える。

レジ回りをビニールなどのシールドで覆う防御策などは、他業種に比べてもかなり早期から、全国でほぼ一斉に着手された。「栽培用ハウスでビニールは扱い慣れているから」と笑って語る直売所運営者もいたが、案外、言い得て妙だったのかもしれない。

感染が拡大する中で、直売所のスタッフや出荷農家の中から感染者が出る現実的な可能性も高まった。そのような場合に、店の休業や事態の告知、関係者のPCR検査の実施など、一歩踏み込んだ対応マニュアルを求める声も多かった。総じて、直売事業のリスクマネジメントの確立が求められたし、いまも求められている。また、こうした現場のニーズに応える全国的なネットワークの必要性も浮かび上がってきた。

「地産地消」力で売上げ増加の店も

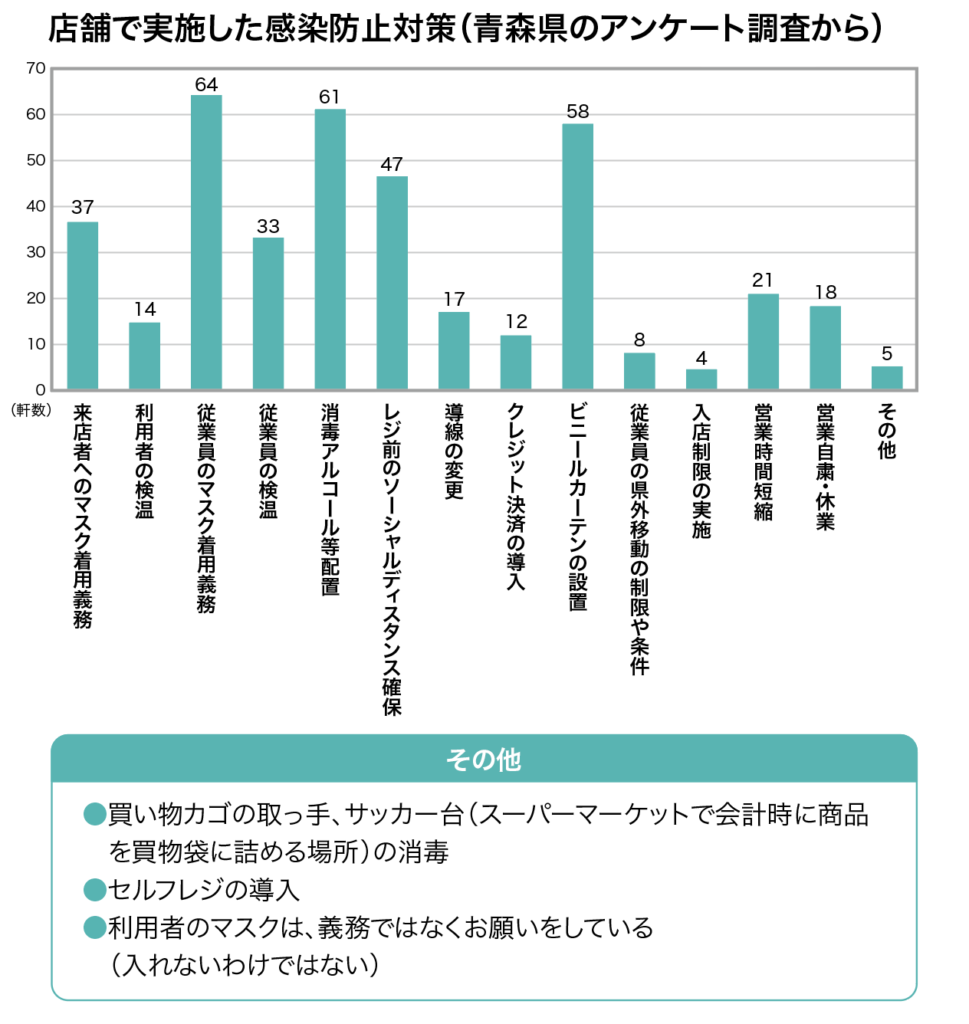

店舗で実施した感染防止対策(青森県のアンケート調査から)

店舗で実施した感染防止対策(青森県のアンケート調査から)営業への影響については、端的に言って、売上げが減少した店と、増加した店とに二極化した。正確に言えば、〝直売所〟をベースとした、土産販売・飲食事業と、産直・農産加工事業との事業領域の違いで二極化が生じているといった方が適当かもしれない。

観光客需要に依存してきた道の駅併設の直売所では、それまで重視してきた物産土産品の販売が極端に減少した。これは、Go Toキャンペーンなどで一時期復調の兆しを見せたが、その後再び下落し、現在も依然として低いまま続いている厳しい傾向である。また、一般の飲食店と同じように、直売所に併設するレストラン・食堂も、利用客が激減した。

他方で、地元産の農産物を地元のお客さんに販売する「地産地消」を基軸にして運営してきた直売所は、前年対比で110%程度(もしくはそれ以上)の売上げ増を見せているところもある。

その象徴的な事例は、日本で初めて、町を挙げて「自然生態系農業」「有機栽培」に取り組んできた宮崎県綾町の農産物直売所「綾手づくりほんものセンター」(本誌18頁参照)であろう。栽培技術での特化を着実に進めてきたこの直売所は、コロナ禍で、綾町や周辺自治体の住民だけでなく、車で片道40分程度かかる宮崎市からの買物客が増加しており、売上げは前年を大きく上回っている。いわば「地産地消」の底力がいかんなく発揮されている状況であると言える。

こうした事例は、決して綾町だけでなく、全国各地の地場産農産物を大切にしてきた直売所で起こっている。

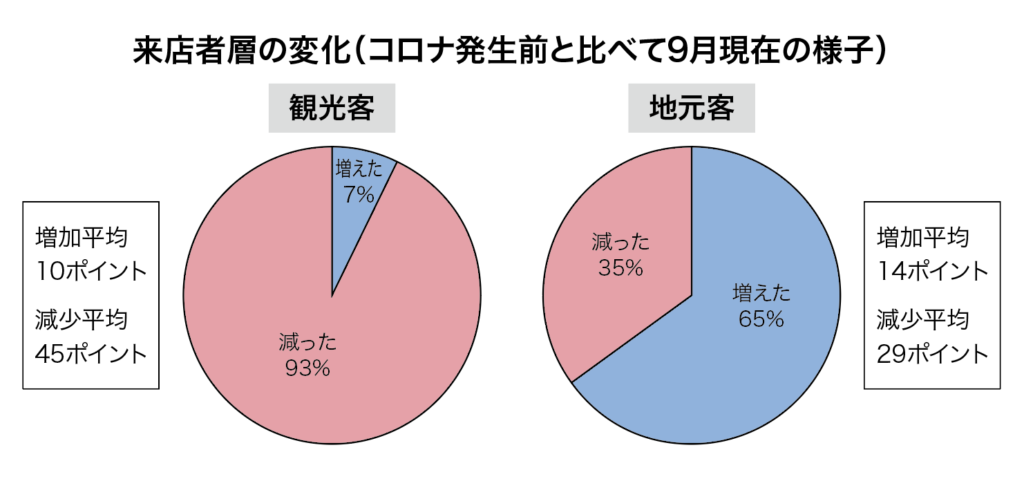

来店客層の変化(コロナ発生前と比べて2020年9月現在の様子)

来店客層の変化(コロナ発生前と比べて2020年9月現在の様子)「地域の物を地域の力で売る」動き

「地域外に売る」ための売り方も変わってきている。観光客の来訪が途切れている中で、「訪ねてきた客に売る」という待ちの姿勢から、ネット販売やカタログ販売などで「外に売る」、また「出かけて行って売る」、さらには「売ってくれるところに出荷する」というような、「積極的に外に向けて売る」姿勢が強まっている。

2020年前半で、直売業界では、「ネット販売」への展開が注目された。長野県小海町の「プチマルシェこうみ」(本誌21頁参照)のように、実際にチャレンジして大きく翼を広げ、コロナによる減収・減益を抑制させた例もある。

2020年後半になると、直売所が、ネット販売だけでなく、他の販売・物流チャンネルを統合的に駆使した「地域のものを地域内外に売る」〝地域商社〟のような機能を果たし始めているところも多くなってきている。

「会いたい! でも会えない! こんな時だからこそ、ふるさとの食の便りを贈ろう!」―こんなキャッチコピーで「ふるさとBOX」「産直ギフト」を発売した直売所は数多い。

こうした取り組みに対して、市町村が送料援助や、場合によっては、地元出身の学生を対象にした地場産品の送付を全額援助するなどの措置をとったところもある。ふるさと納税が地場産農産物の出荷の起爆剤として活用された例もある。これらは直売所の応援になったというだけでなく、商品が余剰気味になった地域農業や農産加工を守り、当該市町村のシティプロモーションにもなるという役割を果たした。

「コロナ禍でこの店を目当てにして来てくださるお客様が多くなった」という宮崎県川南町のJA尾鈴産直おすず村

「コロナ禍でこの店を目当てにして来てくださるお客様が多くなった」という宮崎県川南町のJA尾鈴産直おすず村首都圏や関西圏への出張販売の取り組みは自粛せざるをえない状況であったし、現在も続いている。その他方で、長崎県の「おおむら夢ファーム シュシュ」が先導して全国的な直売所レベルでの地方物産展の取り組みも始まった。「地産地消・地域づくり」の志を共有する各地の直売所が相互に連携して、遠方の直売所の物品を取り寄せて販売するというものだ。こうした相互物流も強化された。

ほかにも、青森県鹿角市の「道の駅あんとらあ」では、従来の観光誘客重視の取り組みから、地域産品のとりまとめと販売へとシフトする動きが強まっている。島根県の江津市では、コロナ禍以前に手広く広げた人口密集地への地域物産の販売チャンネルだけでなく、当該地域のコミュニティと連携した地域需要の掘り起こしに地域商社として取り組む動きが始まっている。このように「地域商社」のような役割を担った動きは、全国各地に広がり始めている。

「農ある暮らし」への憧憬の強まり

「観光」の在り方も、急速に見直され始めている。コロナ禍で、「インバウンド・バブル」とも言われた外国人団体ツアー客の需要はほぼ途絶し、国内のツアー客もGo Toキャンペーンが実施された時期を除いて完全に停滞している。Go Toキャンペーン実施期間においても、客層は県内あるいは隣県の客の比重が大きく、「域内観光」(マイクロツーリズム)の傾向が顕著になってきている。各地の直売所、特に「目的地型」の複合型直売所は、その格好の目的地となっている。

その他方で、長い間〝自粛〟を余儀なくされている都市生活者の中には、〝里山で農業と触れ合う暮らし〟=「農ある暮らし」への希求が強まっている。昨今取りざたされている移住希望者の急増は、その傾向を示す一事例であろう。

こうした傾向に対応して、迎え入れる側でも、一過性の単なる観光農業ではない、短期滞在型で繰り返し農作業に訪れる〝リピーター型〟の、「関係人口づくり」につながる新たな農業「観光」の在り方が模索され始めている。長野県飯綱町で取り組みが強化されてきた「信州いいづな りんご学校」や、岡山県吉備中央町で進む農泊の充実発展の取り組みなどは、その先頭を切り拓くものであると言えよう。和歌山県田辺市の「秋津野ガルテン」では、新たなスイーツ加工体験をメニューに加えるなどして、農業「観光」の充実を図っているという。

以上、見てきたような新たな動きを今後さらにどのように磨き上げて行くべきか?―広範な人々の参加による議論が待たれるところである。

※この記事は「産直コペルvol.47(2021年5月号)」に掲載されたものです。