2017年10月、市内すべての小中学校で提供される給食のご飯を、全国に先駆け無農薬・無化学肥料の地元産有機栽培米に切り替え話題となった千葉県いすみ市。しかし、有機米をつくることからはじまったその道は決して平坦ではなかった。現在は順次、野菜の有機化も進めている同市で、2013年から中心的存在として事業を推進し続ける市役所 農政課 主査 鮫田 晋さんに、農業や環境保全に関心はあれど知識はまだない新人記者が話を聞いた。

(文・中村光宏)

ゼロからのスタート

どこまでも続く九十九里浜に沿って走る九十九里有料道路が終わると街並は、長生村、一宮町と続く。ビーチラインと呼ばれる県道30号線沿いには、店先にサーフィンボードが並ぶカラフルなショップやペンション、レストランが建ち並び、陸に上がったばかりのサーファーたちがボードを抱えて歩いている。ハワイにでも来てしまったかのような錯覚を誘うエリアのその先に今回の目的地、すべての学校給食を地元産の有機栽培米に変えた、人口2000人以上としては日本初の自治体〝いすみ市〟はあった。

市の北寄りにある太東崎灯台からの里海の風景。起伏に富んだ海岸線の先にはアカウミガメなどの希少生物も生息する

市の北寄りにある太東崎灯台からの里海の風景。起伏に富んだ海岸線の先にはアカウミガメなどの希少生物も生息する千葉県いすみ市は、房総半島南東部に位置する自然豊かな田園都市だ。東に夏は日本有数の水揚げを誇る伊勢エビ、冬は身の締まったマダコが獲れる太平洋を眺め、そこに注ぐ県内トップの規模を誇る夷隅川の流域に広がる肥沃な土地は、千葉県の三大米のひとつ「いすみ米」の産地として知られている。しかし驚くべきことに、2012年の時点では有機栽培による米づくりはゼロ。まったく行われていなかったという。

「有機栽培米を作ろうという試みは、実は学校給食ありきではなく、米どころ『いすみ』の稲作をもっと活性化させたい、という市長(太田 洋さん)をはじめ関係者全員の思いが形となったものでした」

そう語る鮫田 晋さんは、いすみ市役所 農政課に籍を置く職員。大好きなサーフィンを思う存分楽しむために、東京の民間企業から転職したという異色の経歴の持ち主だ。

「私には『(手間が掛かる)有機農業なんて(今さら)できる訳がない』という社会では半ば常識のようになっていた既成概念がまったくありませんでした。無論いざやるとなったらいかに困難かも分からない。だから逆にここまで事業を拡大できたんだと思います(笑)」

鮫田さんの話し方はクールだが、言葉の端々には熱意が溢れている。そんな彼の情熱が農家の人々の心を動かし、有機という未知の領域にガムシャラに進むことができたのだろう。

鮫田 晋(さめだ・しん)さん

鮫田 晋(さめだ・しん)さん1976年生まれ。いすみ市役所 農林課 農政班 主査。学生時代にはじめた大好きなサーフィンのために、2005年に岬町役場(現いすみ市役所)の職員採用試験を受け、東京の民間企業から転職した

コウノトリを呼ぼう

2014年4月、有機米の圃場にコウノトリが飛来。約1週間滞在した。「まさに奇跡的な出来事でした」と鮫田さんは振り返る

2014年4月、有機米の圃場にコウノトリが飛来。約1週間滞在した。「まさに奇跡的な出来事でした」と鮫田さんは振り返るしかし、稲作活性化の切り札がなぜ有機栽培だったのか。それにはもうひとつ大きなムーブメントがあった、と鮫田さんは言う。2010年に「コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム」に参加した市長が、コウノトリの郷として知られる兵庫県豊岡市の活動を知り、いすみ市にも豊かな自然の象徴であるコウノトリを呼び戻したいと考えたのだ。これをきっかけに、12年に環境保護を目的として設立されていた「夷隅川流域生物多様性保全協議会」を母体に「自然と共生する里づくり連絡協議会(以下、里づくり協議会)」を設立。いすみ市が環境保全の施策を今まで以上に強く打ち出したのだ。

「私は2013年から、環境と経済の両立を目指す『里づくり協議会』の事務局を務めており、その年の6月に豊岡市に研修に行きました。そして、コウノトリが飛来してくれるような生物多様性を確保できる環境保全型の農業を志向し、かつ活性化を図るなら有機稲作しかない、と思ったんです」

いすみ市の太田 洋市長。首長の強力なリーダーシップが、学校給食の全量有機米使用という偉業をやり遂げる原動力となった

いすみ市の太田 洋市長。首長の強力なリーダーシップが、学校給食の全量有機米使用という偉業をやり遂げる原動力となったやはり有機に挑戦した豊岡市のお米は「コウノトリ育むお米」と名付けられ、その市内総生産額は2005年に6000万円だったものが12年には3億7000万円とビジネス的にも成功しているという。

農業の知識に乏しい筆者は、環境保全と稲作活性化は相反するものと考えていた。現代の稲作には、環境への負荷に目を瞑っても化学農薬や化学肥料が不可欠と疑いもなく思っていたからだ。しかし有機米づくりは、その2つを同時に達成できる可能性を秘めた最高の切り札だったのだ。

初年度は大失敗

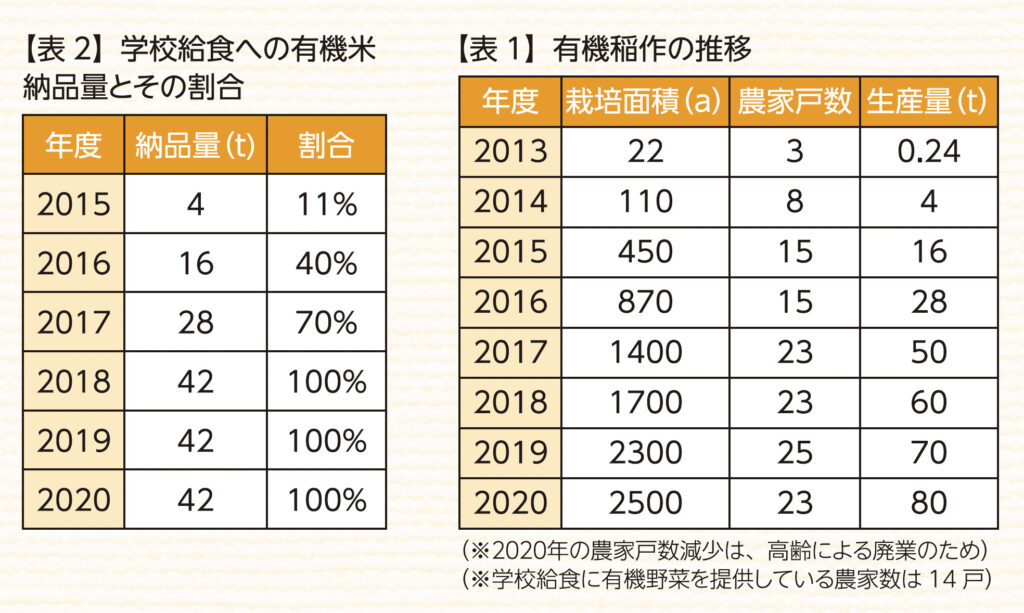

2013年、そんないすみ市の考えに里づくり協議会に所属する1農家3戸が賛同。22アールの圃場で手探りの有機米づくりがはじまった。しかし、結果は大失敗に終わってしまう。

「雑草害に見舞われてしまったんです。その年の収穫量はわずか240キログラムでした。でもこれは、挑戦したからこそ分かったこと。私はとてもいい失敗だったと思っています」

そして鮫田さんは、いすみ市の有機米づくりの運命を決定づける行動に出ることになる。市長に、雑草害で苦慮していた8月に出会った、無農薬稲作における優れた抑草技術を持つNPO法人「民間稲作研究所」の稲葉光國理事長を紹介したのだ。豊岡市でも有機農法を指導した実績を持つ研究所に、翌年の稲作で指導を仰ぐことが決まるのに、そう時間はかからなかった。

「稲葉理事長は、講演などでは抑草の技術だけでなく、豊岡市の取り組みなど例示しながら無農薬の意義、有機農法の本質的な魅力などについても、様々な角度から大きなヴィジョンで語ってくださった。聴く者の価値観を変えてしまう内容に、本当にお願いして良かったと改めて思いました」

そんな活動が実を結び、翌14年は賛同する農家が2戸増え、栽培面積も110アールになった。そして4月、研究所の熱心な指導の下、2回目となる有機稲作がはじまった。

「例えば有機稲作では『2回代かき』をよくやります。荒代の後、浅く湛水して水を温めて雑草の発芽を促し、生えてきた雑草を植え代で退治する技術ですが、私たちが教わったのは一般的な練り込みではなく『深水浅代かき』と呼ばれる水を深く張り土の表面だけを攪拌するやり方でした。こうすると雑草を浮かして退治できるだけでなく、巻き上がった泥水の中に含まれるトロトロ層と呼ばれる比重の軽い土の粒子を雑草種子の上に積もらせ、光を遮ってしまい、その後の雑草の発芽を抑えることができる。これだけでも抑草の成功率は格段に上がったと思います」

子供たちに食べてもらいたい

有機農作物の給食に「美味しい!」「給食が待ち遠しくなった」と子供たち。口に運ぶ瞬間も笑顔が絶えない

有機農作物の給食に「美味しい!」「給食が待ち遠しくなった」と子供たち。口に運ぶ瞬間も笑顔が絶えない洗練された指導を忠実に実践した結果、稲の成長を妨げる雑草の発生を抑え込むことに成功。4トンの有機米を収穫することができた。

「4月には有機米の圃場に待望のコウノトリも飛来し、最高の1年となりました。そして次の課題はようやく収穫できた4トンの有機米、その行き先をどうするか、でした」

販売するには少な過ぎてロットがまとまらないし、何より販路がない。地元の市民にすら市の有機米の取り組みがほとんど知られていない状況下では、販路を開拓することは難しかったのだ。

「でもそんな時、有機米づくりに協力してくださった里づくり協議会の農家の方々から、『学校給食を通じて、子供たちに食べてもらえないだろうか』という提案があったんです」

子供たちの健康に貢献できるし、いすみ市の農業や環境に、もっと関心を持ってもらえるのではないか、というのだ。鮫田さんはすぐにそのことを市長に打診。すると、市長はその場で賛同してくれた。かくして翌15年、当時いすみ市にあった14の小中学校の給食に、初めて地元産の有機米が1カ月間提供されることになった。

「反響は想像以上でした。地元産の有機米を使用すること自体に反対は出ないとは思っていましたが、市の広報や報道などを通じて知った市民の皆さまは一様に、子供たちの健康に貢献したいという私たちの想いに共感してくださった。市役所には数多くの好意的なご意見が寄せられ、とても勇気づけられました」

全量を有機栽培米に

千葉三大米のひとつ「いすみ米」が生産される圃場が広がる里山の風景。刈り入れ前には、一面が黄金色に変わる

千葉三大米のひとつ「いすみ米」が生産される圃場が広がる里山の風景。刈り入れ前には、一面が黄金色に変わる有機米の導入が市民にも求められていることを実感したいすみ市は、2016年の夏、人口2000人以上の自治体としては今までどこも実現していなかった学校給食の全量有機米使用を目標に打ち立てる。そして、市内すべての小中学校、教職員を含む1日2500人分の需要を背景に、有機米の生産を本格化させた。この目標は、市役所の職員からも「実現不可能ではないのか」と懐疑的な声が上がるほどハードルが高いものだったのだが、一方で農家の生産意欲を刺激することになった。そして新たに8人が有機米生産に加わり、翌17年には早くも給食の全量に必要な42トンを上回る、50トンを収穫することができた。

しかし、いくら雑草害の心配が大幅に軽減したとは言っても有機米づくりは管理のポイントが慣行米に比べて明らかに多く、手間が掛かる。必然、食材購入費のコストアップは避けられない。そこで鮫田さんは、来年以降も有機米を安定的に生産してもらうべく、米の価格設定や集荷のコストなどについても丁寧に調整していった。

「集荷を担当するJAと協議し、具体的には60キログラム当たり2万円(有機JASを取得している場合は+3000円)という再生産可能価格を設定し、生産農家に保障しました」

いすみ市の学校給食は、1カ所の給食センターで一括調理するセンター方式が採用されているのだが、JAがセンターに販売する金額についても最低ラインに抑えてもらうよう要請したという。

「それでもセンター側に従来比で年間400~500万円の差額が発生しますが、それは子供たちへの食育効果、新たな産業の育成効果、いすみ市の広報効果などを鑑み、市の一般財源で補填することにしました。保護者にご負担いただく給食費については値上げしていませんが、全庁的に各種効果を認めていただいており、問題にはなっていません」

しっかりとした体制が整ったことで、有機米づくりに参加する農家も右肩上がりに増加。2015年には15戸450アールで生産量16トン、翌16年は15戸870アールで28トンと増え続けた。地域の落ち葉や海藻を材料とした堆肥を製造する「いすみ市土着菌完熟堆肥センター」を設立し、地産地消の堆肥づくりもはじめた17年には23戸1400アールで、全小中学校の年間消費量である42トンを上回る生産量50トンを記録。供給開始からわずか3年で全量有機米使用を達成したのだ。ちなみに昨年は、戸数こそ23戸と変わらなかったが取組面積は2500アールまで拡大。生産量も80トンと順調に増え続けている。

お米が美味しい!

加えて、指導などを通じて意識を共有する生産農家が皆で統一栽培暦・栽培基準を作り、それに沿って栽培してきたことが更なる効果をもたらした。品質にブレが生じず、毎日のご飯が美味しいのだ。希少な地元産有機米ということもあり、少しでも美味しく食べてもらえるよう低温倉庫で保管したり、週1回という細かいサイクルで精米したりと、配送や調理の現場で今まで以上に丁寧に取り扱ってくれるようにもなった。

「子供たちが美味しいと言ってくれるのは本当に嬉しいですね。実は有機米に切り替えて、主食となるご飯の残食率も5㌫以上減少しているんです」

教育の現場からは出前授業の希望が多数寄せられ、2016年から環境教育と食育教育を一体化したプログラムである「教育ファーム」もスタートした。現在は3つの小学校で、有機米づくりに関連する食・農・環境の総合学習や出前授業を行っている。

教室で行われる出前授業の1コマ。カリキュラムは有機農作物づくりや圃場の生き物研究からイノシシ対策まで幅広い

教室で行われる出前授業の1コマ。カリキュラムは有機農作物づくりや圃場の生き物研究からイノシシ対策まで幅広い「今までにも農業見学や実習はありましたが、農薬の影響を鑑み実際の圃場で行うことはありませんでした。しかし有機の圃場ならその心配がなく、農業や環境教育のための最高の教室になっています。嬉しいことに出前授業を受けている学校は、残食率も群を抜いて少ないんですよ」

コウノトリは2014年以降も16年、18年、19年と飛来しているという。本来の食物連鎖が復活し、彼らのエサとなるような小魚や小動物が元気に泳ぐ有機の圃場は、生物多様性もしっかりと確保されているはず。そこでは子供たちが豊かな恵みや命の尊さだけでなく、それらをどのようにして守っていくのかまでも身を以て学べるに違いない。

先進性に集まる注目

現在、収穫された有機米は「いすみっこ」として市内の直売所などでも販売されている。2㎏/1400円、5㎏/3500円(ともに税込)

現在、収穫された有機米は「いすみっこ」として市内の直売所などでも販売されている。2㎏/1400円、5㎏/3500円(ともに税込)一方で、すべての学校給食を有機米にしたいすみ市の取り組みはまた、多くのマスコミで紹介され、いすみ市の名前とともに全国に知られるようになった。その甲斐あって、2017年から販売にも回せるようになった有機米の販路開拓も順調に進んでいるという。

「2015年に『いすみっこ』と名付け、ブランド化を進めてきたのですが、おかげさまで16年9月の単月ではありましたが日本航空のファーストクラスの機内食に採用されるまでになりましたし、学校給食が気に入って移住し、新規就農者になった方もいらっしゃいます。18年の冬からは一部の新規就農者にご協力いただき、先鞭を付けられた愛媛県今治市を参考にさせていただきながら学校給食に有機野菜の提供もはじめました。現在は14戸が生産してくださっており、ニンジンやタマネギ、ジャガイモなど7品目の有機化を達成しています。昨秋に8品目目としてキャベツの試供品が完成したところです」

実は学校給食への有機野菜の導入では、米には無かった問題が出現した。例えばニンジンはセンターの加工機械が許容する2Lサイズに限定していたのだが、給食向けの大きな2Lがたくさん収穫できるようにすると、収穫が少し遅れただけでニンジンが割れてしまうなどのリスクが増大してしまったのだ。そういうトラブルを減らすために尚一層の努力が必要になっただけでなく、規格品の総量を確保すべく作付けを増やした結果、比例して増える規格外品の販路も確保しなくてはならなくなった。しかしそれも、子供たちの健康に貢献できるなら、と調理担当者がLサイズのニンジンまで対応できるように工夫してくれるなど規格外品自体を減らすことに成功。他の野菜も同様に対応を検討してもらい、現在のところは7品目すべてスムーズに導入できているという。

学校給食を通じた町づくり

泥んこになりながら農業や環境保護について学ぶ子供たち。農薬の心配が無い有機の圃場ならではの風景だ

泥んこになりながら農業や環境保護について学ぶ子供たち。農薬の心配が無い有機の圃場ならではの風景だ海外に目を向ければ、フランスは2022年までに給食食材の有機率を50㌫とすることを法律で定め、学校給食に何かしらの有機食材を使用することが法律で義務付けられているイタリアでは、既に90㌫以上が有機農作物という都市が111にも及んでいる。隣の韓国でも、ソウル市が今年から全ての小中学校と高等学校で有機の給食を無償提供するという。こうした世界の流れから、日本だけが取り残されてしまっているといっていい。

「日本で食育といえば、5大栄養素などを学ぶようなことを想像しがちですが、ヨーロッパでは農業と自然のかかわりを食育として学ぶのだそうです。いすみ市で学校給食を食べた子供たちも、10年後、20年後には全国各地や海外で仕事をしていることでしょう。有機の給食を食べて健康に成長し、自分たちの日々の食材選択が自身の健康だけでなく地域の文化や生態系などにも影響を与えることを知る彼らが、それらを身につけてくれた故郷いすみ市に誇りをもてる。私は、学校給食を通じてそんな町づくりができれば、と思っています」

鮫田さんの言葉を聞いていて、最近よく目にするサステナブル(Sustainable/持続可能な)という単語を何度も思い浮かべた。本来の意味を超え、自然環境の維持に役立つ事業や自然環境に配慮した行動を表現するのに使われているようだが、筆者を含め、どれだけの人が本気でそのための行動をしているだろうか? いすみ市は学校給食を通じて、それを確実に実践しているだけでなく、そこから派生する子供たちへの食育を通じ、サステナブルが当たり前の世の中になる布石を打っている。

豊かな里山、里海は人だけでは成立しない。そこに息づくありとあらゆる生物が作り上げているのだ。インタビューを終え、10年後のいすみ市に広がるコウノトリが遊ぶ豊かな里山と、その中でずっしりと重い稲穂が頭を垂れる有機栽培米の圃場が目に浮かんだ。

(※NPO法人「民間稲作研究所」の稲葉光國理事長が、令和2年12月11日、ご病気のため逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします)

※この記事は「産直コペルvol.46(2021年3月号)」に掲載されたものです。