農山村振興、食料・農業・農村政策などを専門とする日本大学 大学院の神井弘之教授が、農林水産省が推進する「ローカルフードプロジェクト(LFP)」を通じて、地域経済を活性化する効果的なアプローチとして「食」に関するプラットフォーム構築の意義やあり方を考える連載企画の第3回。最終回となる今回は、関係者による協働の取組を単発では終わらせず、地域で持続的に新たなビジネスが生まれる状態を実現するため、対策の「見取り図」を示していく。

意欲的な取組を〝点〟で終わらせないために

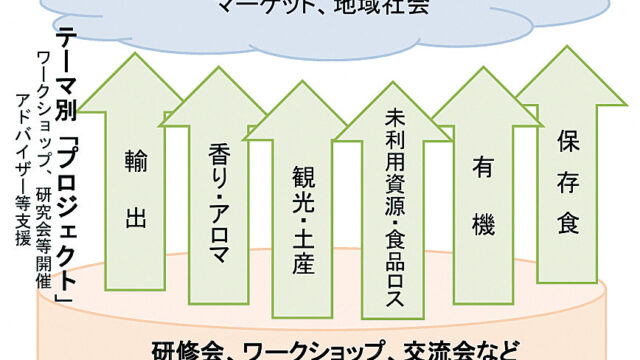

全国各地で地域特性に応じてプラットフォーム構築を支援しているローカルフードプロジェクト(LFP)の実践活動を見てみると、最初から二層構造が整っている事例は数少ない。前回紹介した京都府や宮崎県のようなフル装備の事例とは異なり、特定のテーマでビジネス創出を検討するプラットフォーム二層目に当たる活動が先行することの方が一般的だ。二層目に当たる活動を自然体のまま継続していても、一層目(情報共有、学習、マッチングなど)の活動は充実しない。イノベーティブなアイデアの導入や参加者の新陳代謝による持続性の発揮、多様な地域とのつながりによる地域社会からの支持の取り付けは、一層目の活動充実を抜きにしては実現困難である。二層目の活動を〝点〟に終わらせず、地域経済の持続的な活性化を実現するためには、意識的に一層目の活動を充実することが求められる。

活動の持続性を高める 一層目への働きかけ

各地域のLFPでの取組を見ると、第二層の活動(テーマを特定したビジネス創出など)を手がかりにして、第一層の活動充実を図り、結果的に二層構造が有効に機能するよう取り組む事例が目を引く。まずは第二層で凝集性を発揮しつつ、その活動も梃子にして、第一層の活動を充実して開放性の発揮につなげることで、プラットフォーム総体で活動が閉鎖的なものに陥ることを防いでいる。意欲的な地域では、一層目の活動に関する次のような働きかけがみられる。

●そもそもの地域プラットフォームの意義を丁寧に説明し、それを裏付ける情報を提供している(地域の活力のために知見・資源の総動員、多様な関係者の協働が求められること、プラットフォームへの貢献が巡り巡って自らの経済的な利益につながることなど)。

●一層目の活動自体への参加のインセンティブ設計に工夫を凝らしている(ターゲットとする層の興味関心に応じたテーマ設定や、新たな知識・技術の修得、マッチングの機会などを魅力的なものにすることなど)。

●活動内容を、継続的にプラットフォーム全体にフィードバック(メールマガジンによる情報共有など)することによって、プラットフォームへの帰属意識を醸成するとともに、個々の活動が閉鎖的になることを防ごうとしている。

●プラットフォーム第一層と既存の地域ネットワークとの関連付けにより、地域特性を活かした活動の活性化を図っている。地域では,ビジネスに直結する経済的なネットワークに加えて、歴史、風土、文化等に関する非経済的なネットワークが重層的に存在しており、これら既存ネットワークとの関連付けにより第一層への参加を促している。

効果的に一層目を充実する 働きかけの例(LFPながの)

第一層の活動充実に向けた具体的な働きかけの例として、長野県におけるLFP(LFPながの)の取組を見てみる。LFPながのは、プラットフォーム二層目に該当する活動として、計画的にテーマ(メインテーマ)を設定し、具体的なビジネスの創出に挑戦している(メインテーマの例:摘果リンゴ等の廃棄・未利用資源のアップサイクル、信州産小麦の利用と栽培拡大の促進など)。また、一層目に当たる活動として、メインテーマとは異なる意見交換用のテーマ(サブテーマ)を設定し、それに則して交流・研修会等の機会を設けることにより、新機軸のメインテーマ発掘を目指している。

こうしたなか、プラットフォームの運営主体(㈱産直新聞社)は、自らの触媒機能を活かして、①地域の既存ネットワークとの連携を図るとともに、②第二層の活動参加者を通じた誘引を促すことによって、開放性を確保する戦略を採用している。①としては、そもそも運営主体が有していた農産物直売所のネットワークとの連携に加え、長野県庁主催の長野県産品商談会の場や、安曇野市主催の農業者と異業種の交流会の場など自治体の主催する場でプラットフォームの効能について周知活動を展開し、より幅広い層の関係者の参画を働きかけている。また、②については、第二層の活動を通じてプラットフォームの効能を実感した者が、各自のネットワークを通じ口コミで新たな参加者の誘引を行うよう働きかけ、新たな参加者を獲得している。二層目の活動に参加したコンビニエンストアが、店頭でプラットフォームへの参加募集のポスターを掲示し、新たな参加者の増加に貢献していることも②の例と言える。

プラットフォームの仕組みとして、既存のメインテーマとは関わりの薄い潜在的な関係者が、新たに参集する機会を意図して設けて、第一層の充実を図っている。右ページで整理した一層目の活動に関する働きかけとしては、プラットフォームの意義の周知啓発、サブテーマ設定などインセンティブ設計の工夫、第二層参加者の帰属意識の醸成、既存ネットワークとの関連付けなどの要素を総合的に組み合わせ、効果を発揮する意図が見られる。

参加者サイドから見た一層目の 価値発揮の例(ぐんまLFP)

一層目の活動にどのような価値を見出すかは、参加者の立場によって異なる。ここでは、ぐんまLFP(群馬県)に参画して、耕作放棄地におけるオリーブ栽培の拡大とオリーブ加工品の製造・販売のプロジェクトを高度化している農業ベンチャー(㈱ジャングルデリバリー)の着眼点を取り上げたい。同社は、オリーブの苗木販売、耕作放棄地での植樹・有機栽培の支援、葉等の生産物の全量買い取り、オリーブ加工品の製造・販売という形で荒廃農地の再生プロジェクトを進めている。ぐんまLFPの二層目のプロジェクトとしては、現在、関連事業者(耕作放棄地再生事業を担う㈱グージュ、食品開発・食品加工機械開発等を担うASTRA FOOD PLAN㈱、パティスリー等を担う五州園㈱等の事業者)と協働しオリーブ葉加工品(オリーブリーフ茶)の開発に取り組んでいる。

ぐんまLFPへの参加以前から自らが協働プロジェクトをリードしてきた同社の代表が、プラットフォーム一層目に当たる活動を高く評価している点に着目したい。同社代表は、一層目の活動を通じた多様な視点の導入によって、農業生産分野と加工分野を中心とするビジネスプランがプロダクトアウトなものになってしまうリスクを回避できると指摘している。同社の代表が「LFPに集まったメンバーと何かするというよりは、LFPという場に巻き込みたいメンバーを連れて行けるというのが有り難い。」とコメントしていることにも注目したい。自らのネットワークで既に交流のあるメンバーであっても、あえて、プラットフォーム一層目の場へ誘い、研修や意見交換等の企画に参画してもらうことで、関係性の再構築、ビジネス課題のリフレーミングが可能になることを示唆している。この開放性確保のステージを踏むことで、改めて凝集性を獲得出来て、自らのプロジェクトのブラッシュアップが可能になるのではないだろうか。先に整理した一層目の活動に関する働きかけの要素としては、参加インセンティブの設計が効果を発揮していると解釈できるが、参加者サイドの貢献次第でプラットフォームの魅力が増す可能性が示されているとも言える。

一層目の活性化を 誰が担うのか

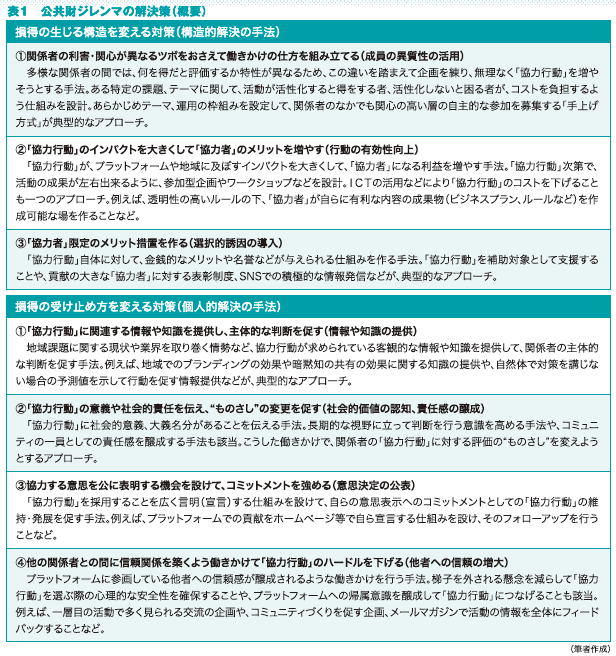

二層目の活動によりビジネスの輪郭が見えてくるまでの間、(特に一層目について)活動活性化のための「コスト(金銭、労力等)」を誰が負担するのか。これまで見てきた多くの事例では、自治体(又は自治体等から委託された事業者)が中心的な役割を果たしている。受益者が特定されず、メリットが地域全体に及ぶ取組の場合、行政による負担が違和感なく受け入れられている場合も多い。他方で、そもそも地域経済の持続的な活性化のためにプラットフォームを重視してきた立場から言えば、行政だけでなく、多様な関係者が、自らの負担する活動活性化のための「コスト」を、将来への「投資」と捉え、主体性をもって協働の中核を担っていくことが理想的である。 しかし、プラットフォーム一層目の活動が育てるネットワーク、ソーシャル・キャピタルの恩恵を利用して、二層目の活動としてビジネス成功を享受する仕組みは、関係者が一層目の様子見を決め込み、活動全体が停滞してしまう状態に陥りやすい。自分ではない誰かが、一層目の活性化のための「協力行動」に汗をかいてくれれば、自分は「コスト」を負担しないで、二層目の活動で果実を得ることが出来るかのように見えるためである。 プラットフォームの設計・運営の観点からは、関係者にとって、「協力者」になることでプラットフォームから期待できる「利益の増加分」よりも、活動活性化に貢献する「協力行動」の「コスト」の方が大きく感じられる状態をどう解消するかが課題と位置づけられる。 このように個別の関係者が目の前の利益を優先して様子見を決め込み、結果として集団の利益が損なわれる状態は、一般には「公共財ジレンマ」と呼ばれている。「公共財ジレンマ」状態を打破するため、関係者の〝ものさし〟での「利益の増加分」を「コスト」よりも大きくする解決策が、様々な形で研究されて来ている。本稿では、この「公共財ジレンマ」の解決策に関する先人の知恵を借りて、各地域で、プラットフォームの活動活性化を検討していただくための設計・運営のポイントを紹介することとしたい。

公共財ジレンマの 解決策からのヒント

これまでの研究で効果的だとされている「公共財ジレンマ」の解決策には、いくつかの類型がある(解決策の詳しい内容は、拙著『食の信頼問題の実践解』(神井、2016)を参照いただきたい)。まず、大きく分けると、「協力行動」に伴う利益を増やす(又は、コストを減らす)ように、損得の生じる構造を変える「構造的解決」と、(損得の構造は変えずに)現状の認識や価値基準を変えて、関係者の受け止め方〝ものさし〟を変える「個人的解決」と呼ばれる2類型がある(損得勘定に単純化し過ぎとの懸念もあろうが、論点をクリアにするうえで有効な整理である)。さらに構造的解決と個人的解決の類型のなかでも、実際に効果が期待できる解決手法のパターンが複数存在するため、各地域で設計・運営の戦略を検討される際の参考に供するため、それらの概要を表1(詳細は産直コペル本誌参照)にまとめた。

むすび ー連載のまとめとしてー

二層構造のプラットフォームのご提案は、地域の競争力強化、イノベーション創発のため、開放性(開こうとする力)と凝集性(まとまろうとする力)を兼ね備えた、ネットワークの拡充、ソーシャル・キャピタルの蓄積が必要だという問題意識を出発点としている。 各地域で開放性と凝集性を兼ね備えた二層構造のプラットフォームの活動が活性化するためには、それぞれの地域特性を考慮して、多様な関係者が試行錯誤を繰り返していただく必要がある。今回ご紹介した「公共財ジレンマ」の解決策の例は、独自の戦略を検討していただく際に、様々な選択肢の可能性を探るための「見取り図」として機能し得るものと考えている。地域特性を反映したユニークな二層構造のプラットフォームが各地域で設計・運営され、地域経済の活性化に貢献することを期待している。

【参考文献】

○神井弘之(2016)、『食の信頼問題の実践解-フードシステムにおける協働のデザイン-』農林統計出版

著者プロフィール

神井 弘之(かみい ひろゆき)

【現職】日本大学 大学院 総合社会情報研究科 教授

【略歴】愛媛県出身。1991年農林水産省入省。三重県庁マーケティング室長、農林水産省フード・コミュニケーション・プロジェクトチームリーダー、食品製造課長、統計部管理課長、大臣官房審議官(消費・安全局担当)、政策研究大学院大学特任教授/農業政策コースディレクターなどを経て、2023年から現職。